Wie die „Schlachtung“ von Hühnern tatsächlich aussieht

Inhaltsverzeichnis:

- Viele Hühner überleben gar nicht bis zu ihrer „Schlachtung“

- Die „Schlachtung“ findet am Fließband statt

- Wie viele Hühner werden an einem Tag „geschlachtet“?

- Was du für die Hühner tun kannst

Es betrifft nicht nur die Hühner, die für ihr Fleisch gehalten und getötet werden, sondern alle Hühner in der Landwirtschaft. Die sogenannten „Bruderhähne“: Männliche Hühner, die jetzt, nachdem das Kükentöten in Deutschland verboten wurde, auch für die Produktion von Fleisch leiden1. Und auch die Hühner, die für die Eierproduktion benutzt werden und – wenn sie nach nur einem Jahr ausgezehrt sind und weniger Eier legen – als nicht mehr „profitabel genug“ gelten2.

Die Industrie betont gerne, dass sie ja „am Leben gelassen werden“. Aber wie alle anderen landwirtschaftlich genutzten Tiere landen sie, lange bevor ihre maximale Lebenserwartung erreicht wird, in sogenannten „Schlachthöfen“: Fabriken, die darauf ausgelegt sind, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Tiere zu töten.

Über 600 Millionen Hühner pro Jahr werden allein in Deutschland getötet3, über 70 Milliarden – 70.000 Millionen – weltweit4.

Aber was passiert in den Schlachtfabriken eigentlich? Wie erlebt ein Huhn die letzten Stunden, bevor es getötet wird? Das erklären wir in diesem Blogbeitrag.

Viele Hühner überleben gar nicht bis zu ihrer „Schlachtung“

Die Lebensbedingungen der Hühner sind oft katastrophal – egal, ob sie für die Produktion von Eiern5 oder Fleisch6 benutzt werden. Viele Hühner überleben diese Zustände nicht und sterben an Verletzungen, Krankheiten oder Kannibalismus, obwohl sie eigentlich junge Tiere sind2.

Bevor die Hühner geschlachtet werden, haben sie oft einen langen Transportweg vor sich. Dafür werden sie in engen Transportboxen eingepfercht, dicht an dicht, oft viele Stunden am Stück.

Die EU-Verordnung (EG) Nr. 1/2005 regelt den Transport von Tieren7. Sie enthält etwa die Vorschrift, dass Hühner weder Nahrung noch Wasser zur Verfügung gestellt bekommen müssen, wenn ihr Transport weniger als „12 Stunden, Verlade- und Entladezeit nicht mitgerechnet“ dauert (Kapitel V 2.1. a))7.

Auch beim Transport sterben bereits einige Tiere, sie sind „DOA“ („dead on arrival“, also „tot bei Ankunft“). Die sogenannte „DOA-Rate“ gibt an, wie viele Hühner auf dem Weg sterben – das sind in der Regel bis zu 0,5 %, also jedes 200. Tier8.

Bei über 600 Millionen getöteten Hühnern entspricht das über 3 Millionen Hühnern im Jahr, die den Transport nicht überleben. Und 3 von 4 dieser „transporttoten“ Tiere sterben „an Folgen des Handlings vor der Schlachtung“, zum Beispiel durch Herzversagen oder an Traumata8.

Trage mit einer Spende aktiv dazu bei, eine Welt zu erschaffen, in der die Ausbeutung von Tieren der Vergangenheit angehört! Deine Spende macht den Unterschied!

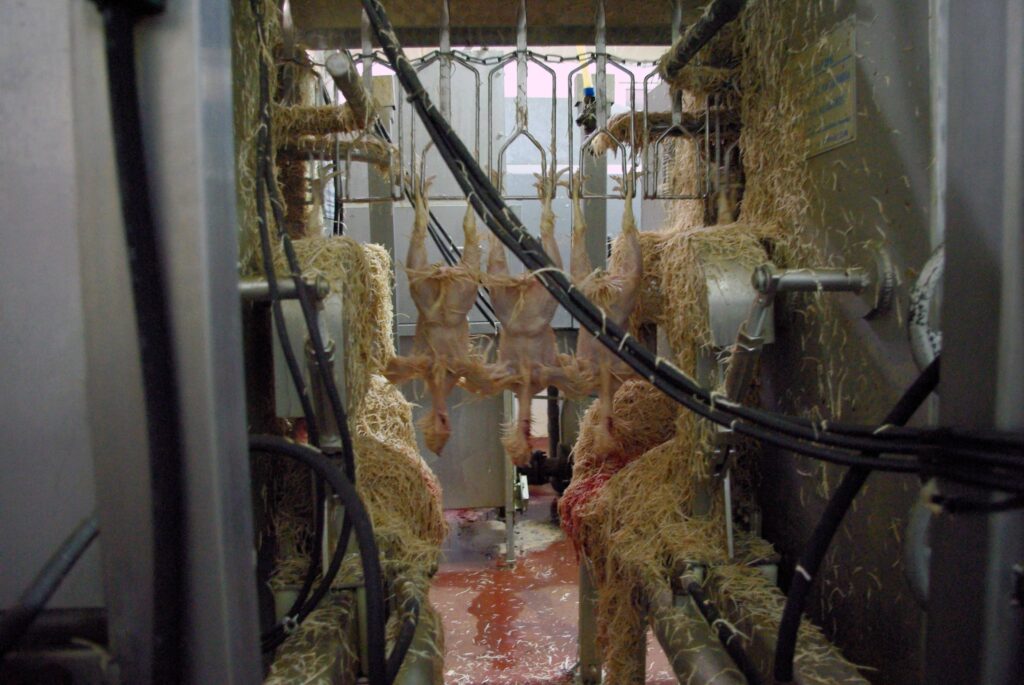

Die „Schlachtung“ findet am Fließband statt

Im Schlachthaus angekommen, werden sie aus den Transportboxen herausgeholt und direkt an eine Art Fließband gehangen – kopfüber. Dafür werden ihre Füße in Metallschlingen gesteckt, was für die Tiere, vor allem bei hohem Gewicht, zu Knochenbrüchen führen kann9,10. Insbesondere auch, weil die Tiere dabei oft in Panik geraten und sich heftig bewegen11.

Den Rest ihres kurzen Lebens werden sie ängstlich und kopfüber erleben. Sie werden aufgehängt, um den Schlachtprozess zu automatisieren.

Vor dem Tod sollen Hühner betäubt werden

Am Fließband entlang werden die Tiere zunächst zur Betäubung geführt. Die findet entweder in einem sogenannten „Betäubungstunnel“ statt, oder in einem elektrischen Wasserbad.

In einem „Betäubungstunnel“ wird die Atemluft durch CO₂ ersetzt, die Tiere werden dadurch erst benommen, dann betäubt12. Diese Art der Betäubung kann auch in den Käfigen, vor dem Aufhängen, durchgeführt werden.

Häufiger findet jedoch die Betäubung kopfüber im elektrischen Wasserbad statt13.

Die aufgehängten Tiere werden durch ein Strom-Wasserbad geführt. Berühren ihre Köpfe das Wasser, soll ein Stromschlag ihnen das Bewusstsein nehmen. Der Strom fließt jedoch parallel durch alle Tiere, die gleichzeitig mit ihrem Kopf in das Strom-Wasserbad eingetaucht werden. Wenn die Stromstärke zu niedrig ist, werden manche Tiere nicht stark genug geschockt und bleiben bei Bewusstsein14.

Die betäubten Hühner sterben durch Ausbluten

Nach der Betäubung werden die Hühner zu einer Metallklinge geführt, die automatisch ihre Kehlen durchschneidet, damit sie ausbluten und sterben9,10,11. Die nicht betäubten Hühner sind dabei bei Bewusstsein. Das betrifft zwischen 4 % und 9 % der Tiere14,15.

Jedes Jahr erleben also zwischen 25 Millionen und 60 Millionen Hühner, wie ihre Kehlen durchgeschnitten werden und sie durch Ausbluten sterben14,15.

Den ausgebluteten Hühnern werden die Federn entfernt

Die Tiere werden nach dem Ausbluten in heißes Wasser getaucht9; sie werden bei 60 bis 70 Grad verbrüht, damit ihnen die Federn leichter entfernt werden können. Es gibt Hinweise darauf, dass manche Hühner auch dieses heißes Wasserbad noch bei Bewusstsein erleben16.

Die toten Körper der federlosen Hühner werden „verarbeitet“

Die jetzt federlosen Körper der Hühner, die vor wenigen Augenblicken noch gelebt haben, hängen nach wie vor in den Metallschlingen des Fließbandes, weil der Schlachtprozess vollautomatisch verläuft.

Jetzt werden ihnen die Köpfe abgeschnitten. Oft werden ihre Organe entnommen und sie werden „zerlegt“, damit ihre Einzelteile vermarktet werden können.

Wie viele Hühner werden an einem Tag „geschlachtet“?

Jede Schlachtung bedeutet das Ende eines Lebens. Für jedes einzelne Individuum, jedes einzelne Huhn bedeutet die Schlachtung, dass ihm oder ihr das Leben genommen wird. Ein Leben, dass er oder sie führen wollte.

Wie oben gesagt, betrifft das allein in Deutschland über 600 Millionen Hühner im Jahr. Fast 10 Mal mehr als Menschen in Deutschland leben.

Das funktioniert nur, wenn der Tötungsprozess in hohem Grad automatisiert wird. Wenn die Tiere im Akkord geschlachtet werden. Zum Beispiel fast 500.000 pro Tag, 27.000 pro Stunde, 450 pro Minute, also 15 Hühner alle zwei Sekunden17.

Das geschieht Tag für Tag, in einer einzigen Schlachtfabrik, die fast 1.000 Menschen im 2-Schicht-Betrieb beschäftigt, um so unfassbar viele Tiere zu töten17,18. Es handelt sich um einen der größten „Schlachthöfe“ in Europa17. Und trotzdem ist es nur eine von vielen Schlachtfabriken.

Solche Betriebe gibt es weiterhin, weil der Verzehr des Fleisches von Hühnern und anderen Vögeln derzeit immer noch beliebter ist als vor einigen Jahren19,20.

Was du für die Hühner tun kannst

Wir von Animal Equality arbeiten auf der ganzen Welt daran, das Schicksal der Hühner zu ändern und ihr Leid zu verhindern. Dazu klären wir über die Lebensrealitäten der Tiere in der Landwirtschaft auf – durch Informationskampagnen, aber auch mit Undercover-Recherchen. Das ermöglicht Verbraucher*innen, bewusste Konsumentscheidungen zu treffen.

Die Bilder aus diesen Betrieben zeigen das Leid der Tiere. Und niemand möchte, dass Tiere leiden.

Und es gibt eine einfache Möglichkeit, dieses Leid zu stoppen und den Hühnern zu helfen: Aufhören, sie zu essen! Das ist eine wirklich leichte Entscheidung, die sofort eine große Wirkung für die Tiere hat!

Außerdem kannst du den Hühnern zusätzlich helfen, indem du unsere Kampagne „Kükenleid verhindern“ unterstützt und – falls du es noch nicht getan hast – die dazugehörige Petition unterschreibst:

https://animalequality.de/kampagne/kuekenleid-verhindern

Quellen:

1https://animalequality.de/kampagne/kuekenleid-verhindern/

2https://animalequality.de/blog/huehner-muessen-leben-um-eier-zu-geben/

3https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/02/PD22_050_413.html

4https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL – Suchparameter: Regions: World + (Total); Elements: Producing Animals/Slaughtered; Items: Livestock primary > (List): Meat of chickens, fresh or chilled; Years: 2020.

5https://animalequality.de/blog/von-ei-zu-ei/

6https://animalequality.de/blog/die-wahrheit-uber-huhner-in-deutschland/

7https://publications.europa.eu/resource/cellar/dcca2396-000e-4c6f-bf0f-79ccb7738362.0003.03/DOC_1

8https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2022-11/gutachten_gefluegeltransport_final_2021.pdf

9https://www.schlachthof-transparent.org/pages/schlachtprozess/huehnerschlachtung.php

10https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/aw_practice_slaughter_com_2013_915_report_en.pdf

11https://animalequality.de/blog/huehnerschlachtung-kopfueber-in-den-tod/

12https://www.deutsches-gefluegel.de/news/schlachtung-und-verarbeitung/

13https://www.wir-sind-tierarzt.de/2018/07/gefluegelschlachtung-betaeubte-von-bereits-toten-tieren-unterscheiden/

14https://dserver.bundestag.de/btd/17/100/1710021.pdf

15https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/landtag/detailansicht-landtag/artikel/fehlbetaeubungen-lassen-sich-nie-gaenzlich-ausschliessen.html

16https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10888705.2010.507119?journalCode=haaw20

17https://www.sueddeutsche.de/wissen/massentierhaltung-432-000-huehnchen-am-tag-1.1404714-0

18https://www.landgefluegel.de/portfolio-items/celler-land-frischgefluegel-haehnchenverarbeitungsbetrieb

19https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaftliche-produkte/wie-werden-unsere-lebensmittel-erzeugt/tierische-produkte/gefluegelfleisch

20https://www.ble.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/220330_Versorgungsbilanz-Fleisch.html

Empfohlen